Ne pourra-t-on jamais retrouver le regard qu’ils portaient sur le monde, la nature, l’homme, la vie et la mort ?

Nous les avons vus comme des sauvages en raison de leurs rituels, tout à fait épouvantables. La torture et le sacrifice se déroulaient dans un cadre défini, celui de la religion qui en fixait les limites. Le sacrifiant s’identifiait au sacrifié, ce dernier étant un substitut du premier qui, de cette façon, expiait ses fautes en offrant aux dieux le cœur et le sang de sa victime sacrificielle. Ils torturaient le prisonnier de guerre ou l’animal puissant et redouté, tel le jaguar, ou pratiquaient l’autosacrifice. Ils pensaient que la force qu’ils tiraient de la douleur pouvait être utilisée et transmise comme une énergie afin de vivifier les dieux, les ancêtres ou eux-mêmes. Ainsi posaient-ils le principe que la souffrance est une part irréductible de la vie. La violence est dans la nature et dans l’homme. Personne n’y échappe. Il ne faut pas l’ignorer, pas plus que l’amour, la joie, la peine. Les Mayas et les Aztèques l’intégraient dans un système religieux et l’associaient à certains de leurs dieux, ce qui leur permettait de la circonscrire. Car, l’ignorer reviendrait à ne lui donner aucune limite. Imaginons une société qui refoulerait la violence pour mieux exalter les loisirs, le plaisir et la jouissance, une société qui chercherait à éradiquer le mal. Belle utopie en vérité ! Cette société déséquilibrerait le rapport essentiel des complémentaires et engendrerait inévitablement une violence refoulée donc totalement désinhibée, la pire.

Tout est question de point de vue. Il existe à Palenque l’ensemble de la Croix. C’est que les conquistadors y ont vu une croix. Plutôt gênant puisque ces derniers traînaient derrière eux quelques religieux obtus et, pour la plus grande satisfaction des Précolombiens, l’image d’un homme atrocement torturé, comprenez le crucifix. De mon côté, je n’ai trouvé aucune croix à Palenque. Ce que l’on a pris pour une croix est en réalité une représentation complexe qu’il faut regarder sous plusieurs angles : de face, c’est l’axis mundi ; en plan, c’est un cosmogramme maya avec ses quatre directions à quoi s’ajoute le centre ; symboliquement, c’est le plant de maïs feuillu qui pousse traçant une verticale qui n’est autre que le chemin du soleil vers son zénith, cependant qu’à la traverse s’accroche le ciel composé de signes de la prospérité, comme une chaîne, et qui forme le corps d’un serpent bicéphale à la gueule béante. C’est pourquoi le socle de la « croix » est la gueule du monstre de la terre et son sommet un quetzal représentant le soleil à son zénith, les deux opposés étant nécessairement complémentaires.

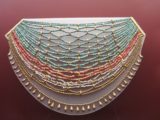

Leur façon de voir le monde est, en effet, complexe. Chaque dieu précolombien est sécable comme la Trinité et ses hypostases, à la différence que la religion précolombienne ne prétend pas au monothéisme, vision réductrice et passablement déprimante que l’on porterait sur la diversité du monde. En même temps, tout semble se fondre. La fusibilité des hommes, des dieux, des animaux, des plantes, des coquillages, des minéraux est révélatrice des liens étroits entre toutes choses. L’homme naît sous le patronage d’une étoile, il est intimement lié à un animal, son nagual. Son destin est tracé par les dieux d’où l’importance du fameux calendrier divinatoire de deux cent soixante jours que les aztèques appelaient le tonalpohualli. Cependant, chacun peut influer sur son tonalli, ce feu intérieur, en pratiquant des sacrifices, autosacrifices, pénitences, en chantant des louanges, en récitant des hymnes et des prières, en confessant ses souillures à la Mangeuse d’ordures, Tlazoltéotl, de façon à infléchir son destin, à le rendre meilleur. L’hybridité l’emporte tel le serpent à plumes au masque de jaguar, paré d’une collerette qui ne manque pas d’évoquer, à Teotihuacán, le soleil. Les miroitements de la rivière Usumacinta donnent l’effet d’une surface de jade poli. Ainsi, le jade est l’eau et les perles de jade sont les gouttes de pluie semées sur la face de Tlaloc ou de « Celle qui a des grelots peints sur le visage », Coyolxauhqui, ou encore celle qui porte une jupe de jade, Chalchiuhtlicue, tout dieu évoquant la fertilité. C’est pourquoi, les précolombiens sont des lapidaires. Le couteau de silex est anthropomorphisé pour mieux personnaliser l’acte du sacrifice. La tête de mort se couvre d’un manteau de turquoise pour mieux voiler l’horreur de la chose qui, pourtant, reste là sous la mosaïque qui resplendit de couleurs comme les cactus qui fleurissent de mille feux au printemps et dont on utilise les piquants pour faire couler le précieux liquide de l’oreille, de la langue, de la verge pour la plus grande satisfaction des dieux et des ancêtres.

Le jeu de correspondance symbolique entre les choses de ce monde est poussé si loin qu’il dénote une singulière conceptualisation de l’environnement. Au musée anthropologique de Mexico est présenté un magnifique récipient admirablement sculpté dans un bloc d’obsidienne noire qui prend la forme d’une guenon enceinte. Plus loin, modelée en terre cuite, une autre guenon enceinte danse avec un curieux bec d’oiseau. Ce singe entretient une relation étroite avec la danse et la musique, le vent, le coquillage ou la conque, la grecque et Quetzalcóatl. Suivons maintenant le cheminement symbolique explicitant ces connexions pour le moins inattendues, à première vue.

Au premier âge, l’Eau recouvrit le monde et les hommes se changèrent en poissons. Au second, il y eut une éclipse de soleil et, dans les ténèbres, les Jaguars dévorèrent le soleil. Au troisième âge, une Pluie de flammes et de cendres volcaniques s’abattit sur le monde et les hommes se transformèrent en oiseaux. Au quatrième âge, un ouragan ravagea la terre et par la force du Vent, les hommes se métamorphosèrent en singes. Ces derniers, emportés par le tourbillon, se mirent à danser et les éléments déchaînés se calmèrent enfin. Aujourd’hui, c’est Quetzalcóatl qui gouverne notre âge, le cinquième, celui du Mouvement (dix-septième signe rituel sur un ensemble qui en compte vingt ; l’Eau, qui détruisit le premier âge étant le neuvième ; les Jaguars, le quatorzième ; la Pluie – de feu – le dix-neuvième ; le Vent, le deuxième signe rituel). Le onzième signe rituel est celui du Singe. Le Singe garantit par le Mouvement de sa danse les cycles de notre univers. Toutefois, si la musique venait à s’accélérer, la danse du Singe précipiterait notre monde dans le chaos. Par contre, le Mouvement tempéré de sa danse produit un Vent qui amène ces nuages chargés d’une Pluie fertilisante si bénéfique aux hommes et tant attendue à l’arrivée de l’été. C’est pourquoi le printemps n’est pas la saison des amours et du renouveau. Il est, là-bas, chaud, dur, écrasant, étouffant, mortel et sans espoir tant qu’il ne pleut pas. Tout est question de point de vue.

Dans ce cinquième âge marqué du sceau du Mouvement, les hommes n’existent pas encore. Un jour, dans sa course d’est en ouest, Quetzalcóatl rencontra Mictlantecuhtli, Seigneur du monde souterrain. Quetzalcóatl lui demanda des « os précieux » pour en faire l’homme. « Que veux-tu faire d’eux, Quetzalcóatl ? » « Qu’importe aux dieux ce qui vit sur terre ! » lui répondit Quetzalcóatl. Le Seigneur du pays des morts lui donna alors une conque et lui dit de souffler dedans puis de faire quatre fois le tour d’un cercle de jade en portant les os précieux. La conque était bouchée. Quetzalcóatl demanda aux vers de la creuser et aux abeilles d’y forcer leur passage. Quetzalcóatl souffla dans la conque et Mictlantecuhtli lui dit d’emporter les os. Mais il ordonna à ses vassaux de l’empêcher de sortir de son royaume. Malgré toutes ces embûches, Quetzalcóatl sortit du monde souterrain. Il créa l’homme en arrosant les os moulus du sang de son pénis, autosacrifice que répéteront les hommes. Depuis, les hommes représentent leur Prométhée-civilisateur, dieu des arts et de la musique, sous sa forme du Vent : Ehécatl-Quetzalcóatl à qui on dédie des temples circulaires, ou mieux, des ensembles en forme de Xicalcolliuhqui[1]. Cette dernière se rencontre à El-Tajín, « la Tornade », où la volute, constante iconographique, ne manque pas d’évoquer le Vent, donc le Singe. Est-ce pour cette raison que Tajín, le grand dieu des Totonaques du Veracruz à un visage simiesque ? Ehécatl-Quetzalcóatl présente, quant à lui, une peinture faciale et corporelle noire et un masque rouge en forme de bec d’oiseau par lequel il souffle le vent. Son bonnet est conique, ses boucles d’oreilles et son collier sont faits de coquillages et d’escargots dont la spirale évoque le mouvement du Vent et, pour finir, un escargot coupé en deux sur la poitrine.

La guenon enceinte qui danse est l’action du Vent qui attire les nuages chargés de pluie.

Toute chose implique son opposé. S’il existe bien une tension entre le haut et le bas, l’homme et la femme, le jour et la nuit, l’eau et le feu, l’aigle et le jaguar, elle ne conduit pas à une séparation. C’est leur disjonction qui provoquerait le chaos. Leur complémentarité équilibre le monde. Dans la forêt sombre, le jaguar qui symbolise la nuit, l’inframonde, le soleil nocturne, apporte avec lui la mort. Pourtant, cette même forêt est nourricière. On y trouve la cabosse de cacao dont les Olmèques d’abord, puis les grandes cultures précolombiennes qui en sont les héritières, ont fait le chocolat, boisson des dieux que l’on versait d’un récipient à l’autre pour la faire mousser, suprême délectation. Au détour d’une trouée, la forêt inquiétante cède la place à un champ de maïs. Encore faut-il que les Tlaloques veuillent bien répandre sur terre la pluie bienfaitrice contenue dans leurs cruches. Rien n’est sûr. C’est que les hivers sont secs et les étés humides et chauds. Que le soleil dévoré par Coatlicue renaisse le matin ou que le cycle des saisons se poursuive n’est pas assuré. C’est pourquoi chaque dieu agit sur une portion bien définie du calendrier solaire, le xíhuitl, à l’homme de les stimuler par des offrandes afin de bénéficier de leur action. Encore une fois, rien n’est garanti. Les dieux seront-ils suffisamment nourris de cœurs humains et abreuvés de sang ? Dans le doute, on sacrifie. Dans tous les cas, l’homme est un éternel débiteur auprès des dieux qui l’ont créé dans un univers à l’ordre précaire. Et si l’homme veut remettre à plus tard l’échéance du cinquième âge, il devra faire couler le précieux liquide jusque dans les rues, comme une rivière de sang. Servir les dieux, « rendre sacré », implique la mort de laquelle naîtra la vie. Le maïs mûr ne perd-il pas ses grains quand la peau qui les retient se déchire ? Ils renaîtront du sein de la terre. De même, on écorchera volontiers un sacrifié à Xipe Totec pour libérer le sang qui nourrira les dieux tandis que le prêtre exécuteur revêtira l’enveloppe corporelle de la victime, s’identifiant à elle pour quelques jours. C’est ainsi que le sacrifiant rend hommage au sacrifié pour le bienfait qu’il apporte à toute sa communauté. Mais l’acte est épouvantable comme la forêt qui cache ses innombrables pièges.

Un matin doux et lumineux, à l’orée des ruines à l’ineffable beauté qu’y laissèrent les Mayas, deux aras rouges voletèrent sur la canopée palenquaise. Des colibris, un quetzal peut être ? Quelle merveille. Avec leurs plumes, les précolombiens confectionnaient des coiffes époustouflantes. Quel spectacle. La culture mésoaméricaine est une mosaïque de couleurs : jades ou jadéites, opales, onyx, améthystes, obsidiennes, amazonites, turquoises aux variétés infinies ; plantes et fruits d’une richesse incroyable. Quelle poésie. Les Espagnols ne l’ont pas perçue. Du moins, pas comme les précolombiens. Les Espagnols voyaient ce nouveau monde sous l’angle du profit. Et puis, voir avec les yeux de l’autre, implique de se remettre en question. Or, cela n’était pas pensable, d’autant que ce regard inattendu que les autres portaient sur le monde dérangeait passablement l’Eglise qui allait se rendre complice d’un des plus grands génocides de l’histoire de l’humanité, organisé par les conquistadors dont la meilleure arme, fatale, était une bactérie, la salmonelle, que la variole accompagnait. Plutôt que d’apprendre de ces cultures totalement isolées de l’Europe, plutôt que de communiquer, on a choisi d’éradiquer, d’écraser ces civilisations par la nôtre. Il existe à Puebla une superbe bibliothèque. On y trouve quelques incunables et les trésors de la littérature espagnole, mais pas un seul des innombrables codex précolombiens que conservaient les villes mésoaméricaines, notamment aztèques, livres que fabriquaient avec talent les Mixtèques. Il est vrai que les Espagnols, exaltés par le message fanatique de quelques religieux, les ont, pour la plupart, détruits et qu’il ne reste aujourd’hui, à tout compter, que quatre codex mayas. Cette bibliothèque de Puebla est l’image de l’écrasement, du remplacement forcé d’une culture par une autre. Elle rappelle la volonté d’éduquer selon nos normes.

A bien y regarder, nous n’avons pas changé notre point de vue. Notre modèle, désormais restreint à la seule dimension anglo-saxonne, s’exporte partout. Partout on exploite et on pille les richesses de ce monde afin de faire du profit et gare à ceux qui ne se complaisent pas dans ce jeu mortifère de la globalisation. Ils seront les laissés-pour-compte, tels ces vieux peuples maya, totonaque ou huaxtèque que l’on croise encore au Mexique.

[1] Coupe transversale d’une coquillage, en forme de grecque

Olivier Oberson, Mexico, le 30 avril 2019

la cathédrale de Puebla

Une rue de Puebla

la cathédrale de Puebla

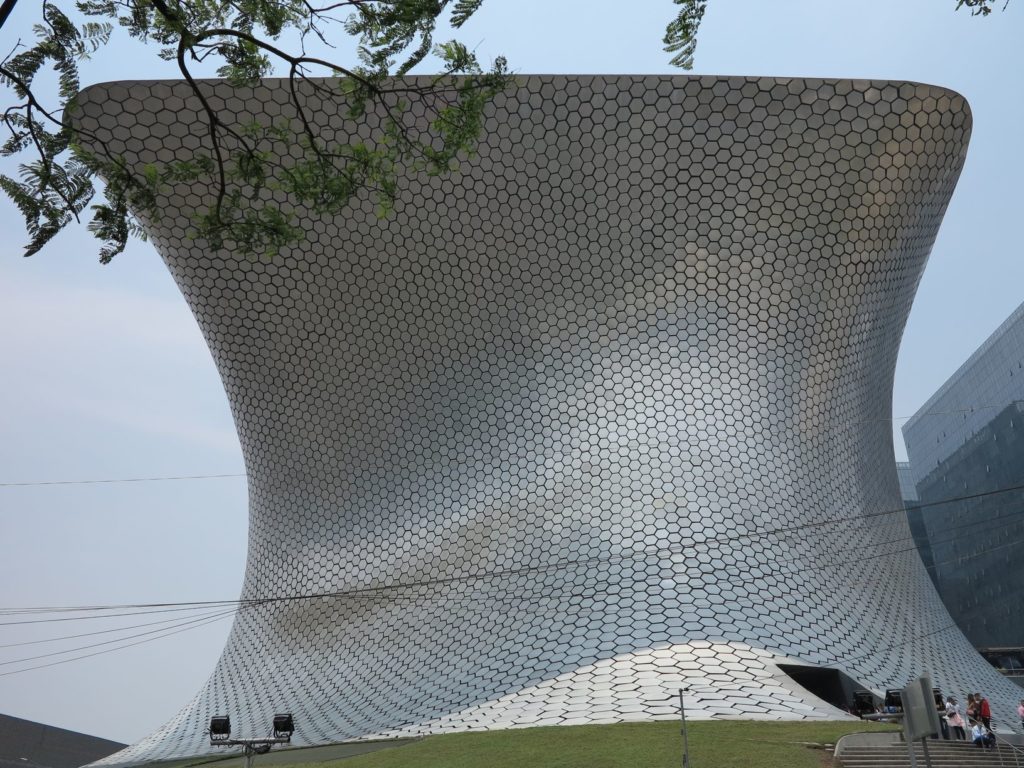

Le musée Soumaya de Mexico (architecte : Fernando Romero)

Le musée Soumaya de Mexico (architecte : Fernando Romero)